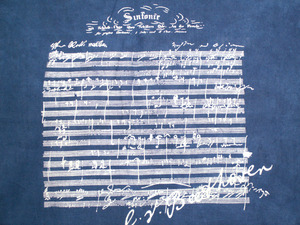

今日は、その内のひとつ、付下げの下絵が描けたとのご連絡を頂いて、

お客様と佐伯さんに再び弊店でお出会い頂き、細かなご相談をしました。

佐伯さんは、実寸大に紙に描いた下絵を持って、朝早く、京都の北区のご自宅からお越しくださいました。

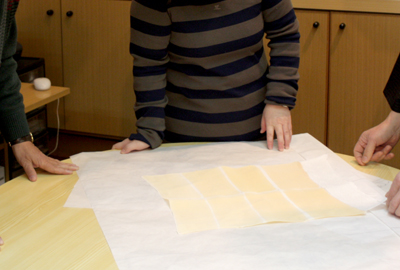

その下絵を体に巻きつけて、

「柄の大きさ、量、裾からの高さ、いかがですか?」

「前袖には、桜の柄を置きました。」

2度、3度裾線を折りなおして当ててみて、ベストポジションを決定しました。

次は、地色です。

「クリーム色とのご希望でしたが、どの色がお好みですか?実際に肌に当てて見てくださいよ。」

「プロの大先生にお任せします・・・

」と仰いながらも、やはり

」と仰いながらも、やはり「これが好きかな~」と、選ばれると、

「ああ、私もその色が良いと思っていました。」

「この花は、どんな色を挿すおつもりですか?」

「地色を染めて、柄を描き出すと、いいアイディアが浮かぶものなので、

事細かには決めてしまわない方が良いのですが、ここはグレーとかはいかがです?」

「なるほど!いいですね!!

」

」こうして一時間近くご相談されて、お客様は満足されてお帰りになりました。

ずいぶんと、熱心に、丁寧に・・・・と思っていましたが、

「別染をする、ということは、お客様の気持ちを汲むことが何より大事なんです。

この段階を、きっちり押さえておくことが大切だと思っています。

クリーム色を選ばれるときも、どの色と迷われているのか知るのと知らないのとでは違います。」

「せっかく別染するのです。『着物に着られる』という言い方がありますが、出来合いの着物を、

どこか自分を着物に合わせて着るのではなくて、この着物をすべてご自分が支配する感じでお召し頂きたい。」

佐伯さんのものづくりの心に触れて、とてもありがたく、

こういうお手伝いができる店だということに誇りを感じ、さらに、がんばらなくちゃ!!と思ったのでした。

夕方から荷物を出すにも、帰りの駐車場に行くにも、、車を出すにも・・・・・・・・・

夕方から荷物を出すにも、帰りの駐車場に行くにも、、車を出すにも・・・・・・・・・ !!今夜は満月の皆既月食だった!!!!!と物干しに出て、月を眺めました。

!!今夜は満月の皆既月食だった!!!!!と物干しに出て、月を眺めました。

だったのですが、バーの位置が低くて、イマイチ恰好が良くない・・・

だったのですが、バーの位置が低くて、イマイチ恰好が良くない・・・

なんだけどな~・・・・・・

なんだけどな~・・・・・・