男性向けの着物着物ファッション

根付

洋装になって、ポケットになんでも入れるようになって、その用途がなくなって、根付は日本の日常から消えて行ったのですが、洋服と同時に日本にやってきた欧米の人たちに、その繊細でち密な細工の小さな芸術品が大変な人気を得たことで、日本の国内にほとんど需要がないにもかかわらず、その技術は細々と生き延びて、現代でも根付作家が伝統の芸術的技術を伝えています。

と、いうことを、つい最近知りました!

私たちに、根付に興味を持つきっかけをくださったのはヴァイオリニストの立花礼子さんです。

先日の神戸新聞でも紹介されましたが、「まるたやフレンドリーコンサート」で、「NETSUKE」という曲を演奏してくださいました。

立花さんは、塩屋にあったジョネス邸の保存運動がきっかけで、貿易商として神戸経済に貢献したフランク・ モーリス・ジョネス氏を調べるうちに、ジョネス氏が根付の蒐集家であったことを知り、さらに、「NETSUKE」というヴァイオリンとピアノのために書かれた曲に出会い、演奏するに至ったのです。

そして、新聞記事を読んでそのコンサートを聴きに来てくださった方のお一人が川本泰子さんでした。

「私も、根付を作っているのです。」と仰るので、立花さんにお引き合わせしたところ、お話が弾み、

「是非!」と、一昨日、弊店で作品を見せていただきました。

こちらは、その中の一つ「亀」

柘植の木を彫刻刀で削って造られたものですが、

甲羅のデコボコ感、皮膚のざらざらした様子、少しひっこめた首の感じ、まるで生きているようです!

立花さんは、かねてより、「根付が本来使われていた姿で見てみたい」と仰っておられて、矢立(携行用の筆入れ)をご持参くださいました。

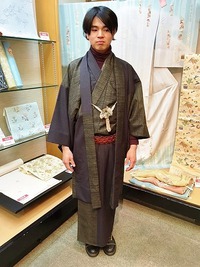

お二人お立会いの下、息子の腰を借りて、装着の再現をやってみました!

女性の帯留どころではない、存在感!!

そしてなんともかわいい~~~

さらに、根付は、かわいいだけではなくて、その小さな世界に物語や、訓話や、洒落などをひねりたっぷりに表現していて奥が深い・・・

江戸時代の男性が、根付のオシャレにはまる気持ちがとってもよくわかる!!と思ったのでした。

今の時代なら、提げて歩きたいものは、スマホかな~?

印籠のように、スマホを、根付でとめて角帯の下に提げて歩く・・・なんか、良いかも~~

と、想像してしまいました~!

と、想像してしまいました~!

5月25日から29日には兵庫県立美術館で川本さんも習っておられる教室の作品展もあるようです。

弊店でも皆さんにご覧いただけるような機会を計画したいと思案中です!

<追記>

後日談として、矢立を貸してくださった方から、

「矢立は根付けで下げたとしても、ぶら下げたスタイルでは持ち歩かない。長いし重みもそこそこあるから、

かえって邪魔になるので、帯に挿して携帯するよ。」と、ご意見を頂きました。なるほど・・・

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。